Was uns die Geschichte der Tulpe über die Gier des Menschen erzählt

Zwei Fuder Weizen, vier Fuder Roggen, vier fette Ochsen, acht fette Schweine, zwölf fette Schafe, zwei Fässchen Wein, vier Tonnen Bier – oder darüber, was die Tulpe mit einer Bankenkrise zu schaffen hat…

Frühlingszeit ist Tulpenzeit. Die hübschen und in unzähligen Farben und Sorten angebotenen Blumen gehören zu den ersten blühenden Vorboten der wärmeren Jahreszeit und erfreuen sich großer Beliebtheit. Dass sie einmal Anlass für eine ausgemachte Krise gewesen sein sollen, mag man kaum glauben. Oder doch – denn der Schönheit wegen wurden ja schon viele Schlachten geführt, warum also nicht auch ein „Krieg“ um eine Blume?

Von einem blutigen Krieg ist zwar nicht die Rede, dafür aber schon von einer wahren Handelsschlacht rund um Gier und Begehr. Um es aber vorwegzunehmen: In dieser Geschichte hat sich kein Mensch der Schönheit einer Blume wegen ruiniert. Die „Opfer“ der Tulpenkrise, sie waren wohl eher Opfer ihrer Gier und ihres Trachtens nach Gewinn und Reichtum.

Tulpen aus Konstantinopel

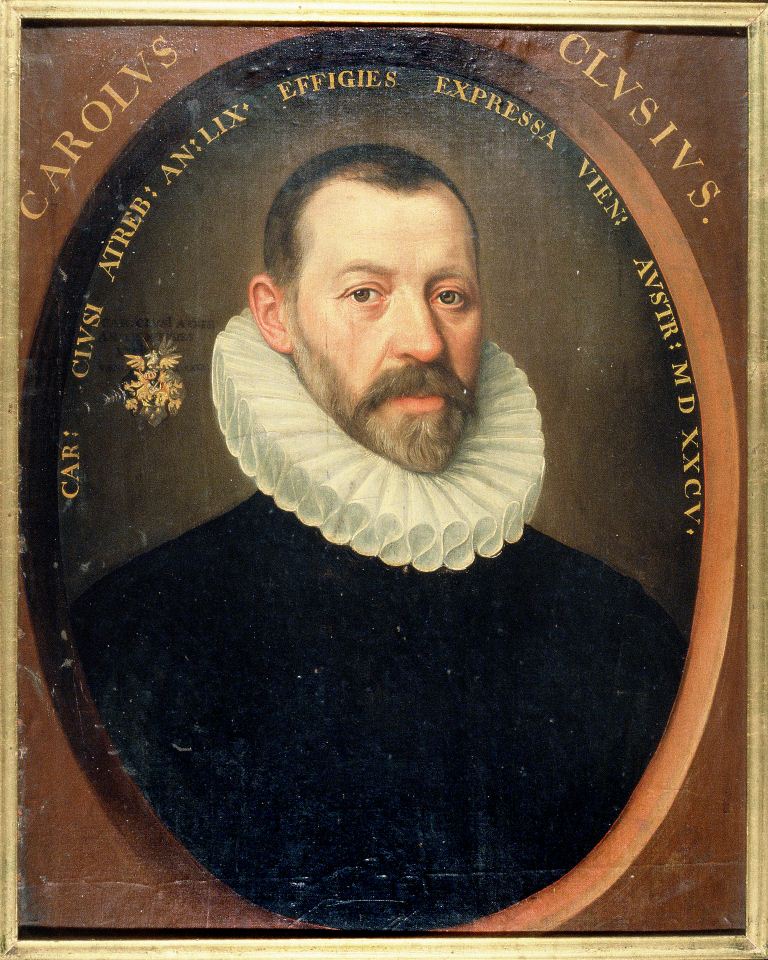

Zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts war Holland das Tulpenzüchterland Nummer eins, und genau dort kam es auch zur Tulpenmanie. Und das kam so: Nur einige wenige und höchstens ein paar die Welt bereisende Abenteurer kannten blühende Tulpen aus Ländern wie Persien, der Türkei oder Armenien. Der Botaniker Charles de l‘Écluse hatte einen Sack Tulpenzwiebeln von einem Bekannten aus Konstantinopel geschenkt bekommen. Gemeinsam mit seinem Sack wanderte der Mann aus Österreich aus und in Holland ein, wo er an der Universität der Stadt Leiden Tulpen anpflanzte, anfangs weniger zur Zierde denn mehr als Heilpflanze. Für die weitere Verbreitung der Tulpen in Holland sollen – der Legende nach – Diebe gesorgt haben.

Bildquelle: Von Jacob de Monte zugeschrieben – Hoogleraren Universiteit Leiden, gemeinfrei

„Unmöglich kann man Tulipomania begreifen, wenn man nicht weiß, wie stark sich Tulpen damals von jeder anderen Blume unterschieden, die Gartenbauer des 17. Jahrhunderts kannten“, das schreibt der britische Journalist Mike Dash in seinem Buch „Tulipomania“.

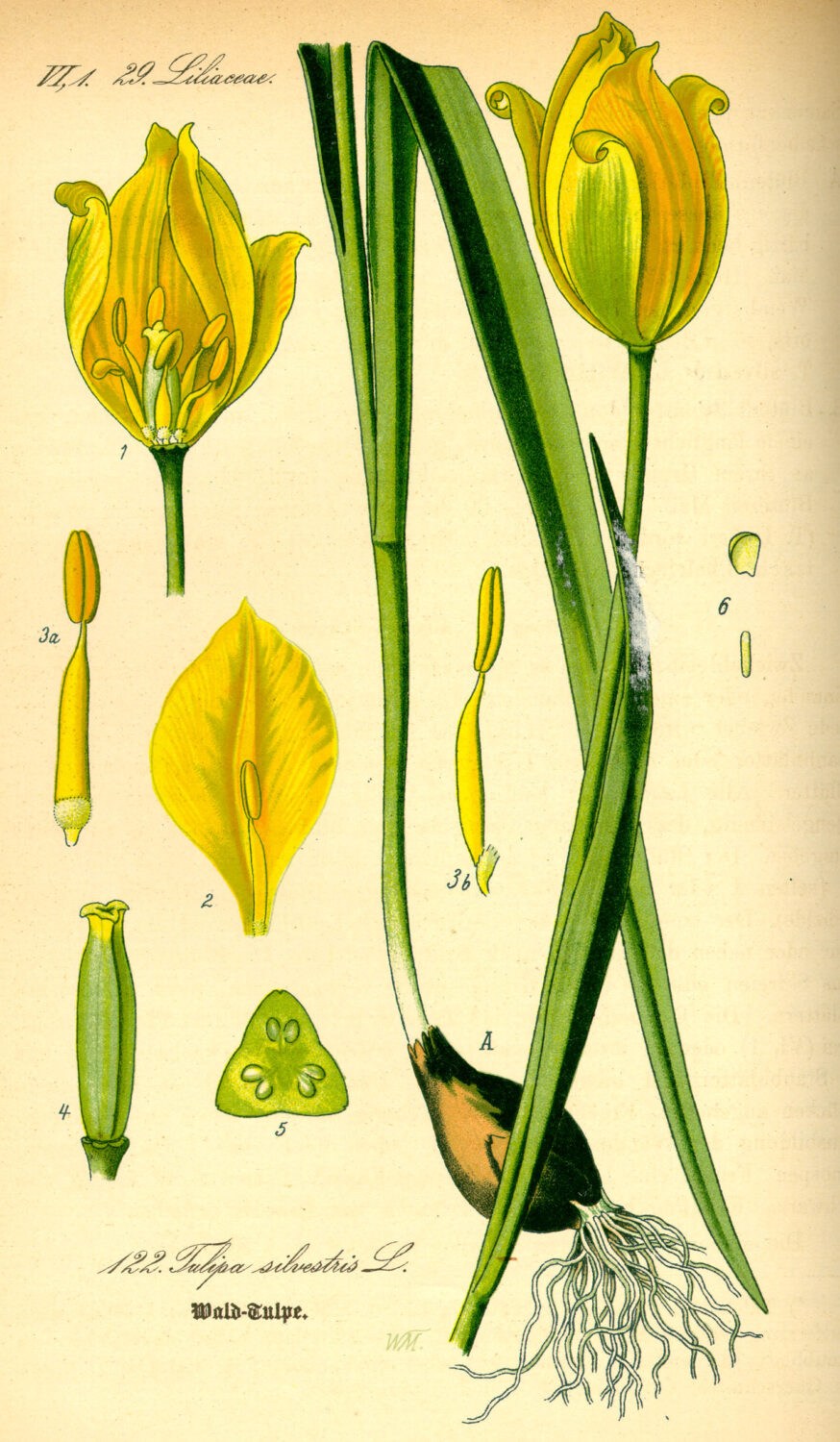

Bildquelle: Illustration der Wildtulpe (Tulipa sylvestris)

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany, http://www.biolib.de, gemeinfrei

Tulipomanie oder: Nicht alle Tassen im Schrank

Die Tulpe alleine machte natürlich noch keine Krise. Silber und Gold aus aller Welt wurden damals nach Holland gebracht, weil sie nur dort in einem festgesetzten Verhältnis zu Münzen zu Geld gemacht wurden. Es war also gleichzeitig mit der fremdartigen Blume eine Menge Geld im Umlauf, und parallel dazu entwickelten sich die Tulpen zu Statussymbolen. Reiche Damen trugen Tulpen zu gesellschaftlichen Anlässen als Schmuck im Haar oder an ihren Kleidern. Tulpenzwiebeln wurden pfundweise in Säcken verkauft und aus jeder Zwiebel wachsen eine, zwei, maximal drei Blüten. Aus jeder (Mutter-)Zwiebel wiederum entstehen pro Jahr maximal zwei bis drei kleine neue Zwiebeln. Mit der Beliebtheit der Tulpe kam etwas in Gang, was ein wesentlicher Bestandteil des Handels generell ist, dabei ist es egal, ob es um Tulpen oder um andere Ware geht: Es gibt eine Nachfrage auf der einen und auf der anderen Seite ein Angebot und irgendwann kam einer auf die Idee, deutlich mehr Geld für die Tulpen bezahlen zu wollen als seine Mitbietenden. Man überbot sich gegenseitig in immer größeren Summen, der Preis schaukelte sich weiter und weiter nach oben, stieg höher und höher und kletterte bis auf ein Niveau, das heute zwangsläufig die Frage nahelegt: Hatten die Holländer eigentlich noch alle Tassen im Schrank?

Foto: Wilde Tulpen im Landkreis Steinburg / Heike Pohl

87.000 Euro für eine Tulpenzwiebel

Denn irgendwann waren die Tulpen so teuer, dass man nach heutigem Maßstab für eine einzige Tulpenzwiebel etwa 87.000 Euro auf den Tisch blättern musste. Zu diesem völlig verrückten Preis führte noch ein weiterer Faktor: Die Tulpen wurden krank, ein Virus ließ ihre Blätter ausfransen und an den Rändern weiß werden. An oberster Stelle auf den Preistafeln stand die vom Virus befallene Tulpe „Semper Augustus“, eine wahrhaftige Blumenschönheit, die die Leute wohl völlig um den gesunden Menschenverstand gebracht haben muss.

„An ihren makellos weißen Blütenblättern verlaufen rubinrote, flammende Äderchen, und das Hellblau ihres Kelchgrunds erscheint wie die Spiegelung eines heiteren Frühlingshimmels“, so hieß es. Und noch eine weitere Komponente führte schnurstracks auf die Krise zu: Die Händler verkauften ihre Tulpenvorräte an die meistbietenden privaten Kunden und plötzlich – Dank der hohen Nachfrage – auch an Handeltreibende. Diese Zwischenhändler kauften alles, was an Blumenzwiebeln auf dem Markt war, und sie verkauften es noch einmal deutlich teurer weiter an die Marktbetreiber und Blumengeschäfte.

Bildquelle: Zeitgenössisches Aquarell (17. Jahrhundert) einer Tulpe der Sorte Semper Augustus, Norton Simon Museum in Pasadena / Von Künstler/-in unbekannt – Norton Simon Museum, gemeinfrei

Futures, Spekulation, Termingeschäft – Handel mit einer Ware, die es noch gar nicht gibt

Binnen kurzer Zeit entwickelt sich eine Blume zu einem begehrten Handelsgut. Gewiefte Geschäftsleute kamen auf die Idee, die Tulpenzwiebeln zu vermehren und mit ihren Händlern Geschäfte abzuschließen, die in etwa so aussahen: Der Händler sollte 10 Zwiebeln kaufen. Die wurden für ihn gepflanzt. Im darauffolgenden Jahr waren es nicht mehr 10 sondern bereits 30 oder 40 Zwiebeln, die ihm gehören würden. Er sollte jedoch den Preis für die zu erwartende Menge direkt bezahlen.

Viele Händler gingen auf diese Spekulationsgeschäfte ein, sie bezahlten also für etwas, das es noch gar nicht gab. Die Tulpe avancierte zur Beleihungsgrundlage, zum Spekulationsobjekt. Und bezahlt wurde nicht mehr mit bereits erwirtschaftetem Geld, sondern mit Papieren, deren Werte zukünftig erwartete Tulpenernten in Aussicht stellten, und die als Sicherheit dienten, unter anderem auch beim Kauf eines Hauses oder eines Grundstückes.

Von einer Hausse und einer Baisse, von Bullen und Bären oder wie ins Bodenlose fiel, was zuvor Höhenflüge erklommen hatte

Auch andere wurden reich mit Tulpen: Maler zum Beispiel, die die Objekte der Begierde zeichneten, damit die Händler ihren Kunden zeigen konnten, wie schön die Blumen im nächsten Jahr sein würden. Und weil das für so viele so rund lief, kamen immer mehr Menschen auf die Idee, mit Tulpenzwiebeln zu handeln. Sie brauchten dafür nicht mehr, als zu Anfang etwas Geld für ein paar Zwiebeln. Wer kein Bargeld hatte, bot stattdessen sein Haus, seine Werkstatt oder seinen Hof an. Für das erhaltene Bargeld bekamen die Geldgeber Rechte am Eigentum. Und so erklommen die Preise für die gefragten Zwiebelknollen haarsträubende Höhen. Für eine Tulpe der Sorte „Vizekönig“ soll der Käufer zwei Fuder Weizen, vier Fuder Roggen, vier fette Ochsen, acht fette Schweine, zwölf fette Schafe, zwei Fässchen Wein, vier Tonnen Bier, 1.000 Pfund Käse und obendrauf noch einen Silberpokal, ein Bett und einen Anzug hergegeben haben. Bis zum Jahr 1637 kletterten und kletterten die Preise.

Gehandelt wurde überall, in Kneipen, auf der Straße und in privaten Häusern. Und dann geschah es – die große Blase platzte: Zum ersten Mal nämlich fand sich für einen Händler und sein Angebot kein Käufer mehr. Er blieb auf seinen Papieren, seinen Tulpen von morgen und all dem Geld, das er dafür bezahlt hatte, sitzen, und das sprach sich herum. Und zwar rasend schnell.

Der gesamte Tulpenhandel brach auf den Schlag zusammen, weil sich keiner mehr traute, Tulpen zu kaufen, aber alle gleichzeitig ihre Ware verkaufen wollten. Die Preise rauschten in den sprichwörtlichen Keller, die Ereignisse überschlugen sich.

Und trotzdem: Die Liebe zu Tulpen ist ungebrochen

Und dann geschah etwas, was auch heute noch so der Fall ist, wenn den Leuten große Verluste drohen: Die Holländer riefen plötzlich nach dem Staat, und der sollte es richten. Die holländischen Städte mussten von da an den Verkauf von Tulpen regeln. Den Züchtern und Händlern wurde untersagt, ihre Streitigkeiten rund um die Blume vor Gericht zu regeln. Die Geschäfte mit den Tulpen, die erst noch gepflanzt werden mussten, wurden generell verboten. Und der ganze Spuk mit den gewaltigen und völlig verrückten Preisen war vorüber. Insgesamt trug Holland einen großen wirtschaftlichen Schaden davon. Der war auch deshalb so groß, weil am Blumenhandel alle gesellschaftlichen Schichten beteiligt gewesen waren – die Armen wie die Reichen. Und das Erstaunlichste: In Holland liebt man die Tulpen noch immer. Mehr als zwei Milliarden von ihnen werden dort jährlich gezogen und in alle Welt verkauft.

Und die Moral von der Geschicht?

Im Prinzip lässt sich die Geschichte rund um die Tulpe und die Krise in Holland ohne Weiteres auf eine moderne Welt übertragen, in der mit Geld verdient wird und in der – wie u.a. die Finanzkrise 2007 eindrucksvoll bewiesen hat – die unersättliche Gier nach immer mehr am Ende in ein Fiasko mündet, das dann allerdings alle Mitglieder einer Gesellschaft teuer zu stehen kommt.

Nicht der Mangel, sondern die Gier macht arm. (Seneca, röm. Philosoph)

Wenn Tulpen tanzen, ist der Frühling da

Wie gut, dass die Tulpen zwar nicht an Schönheit, dafür aber stark im Preis verloren haben, sodass wir uns heute die hübschen Frühlingsboten ins Haus holen können, oder aber ihre Pracht draußen genießen dürfen, wo sie zu festen Stammgästen in öffentlichen Parkanlagen, Grünflächen und in tausenden Gärten geworden sind. –

Foto: Tulpenfeld in Schleswig-Holstein / Heike Pohl

Vielen Dank für die informative Geschichte. Bald fahren wir nach Amsterdam, dann gehen wir nochmal in ein Museum, das ein Haus eines großen Händler war.

Diese riesigen Tulpenfelder müssen ein atemberaubender Anblick sein. Fotografisch würds mich eher nicht soooo reizen, weil sie halt in strenger Formation wachsen. Richtig schön dagegen sind Wildtulpenwiesen und -Straßenränder hier. Das ist bald wieder so weit 🙂 Euch einen schönen Urlaub in Holland, liebe Eva.